最近、シリコンバレー界隈で「FDE(フォワード・デプロイド・エンジニア)」という職種がにわかに注目を集めているのをご存知でしょうか。

私も少し前に知ったのですが、調べてみると、これは単なる新しい職種の名前ではなく、AI時代のビジネスのあり方を大きく変える可能性を秘めた、非常に興味深いコンセプトでした。

この記事では、FDEとは一体何なのか、なぜPalantirやOpenAIのようなトップ企業がこの役割を重視しているのか、そしてこの考え方が、特に新規事業開発やSaaSビジネスにどう活かせるのか、という点について掘り下げていきたいと思います。

FDE(フォワード・デプロイド・エンジニア)とは?

FDEは「Forward Deployed Engineer」の略で、直訳すると「前線に配置されたエンジニア」となります。

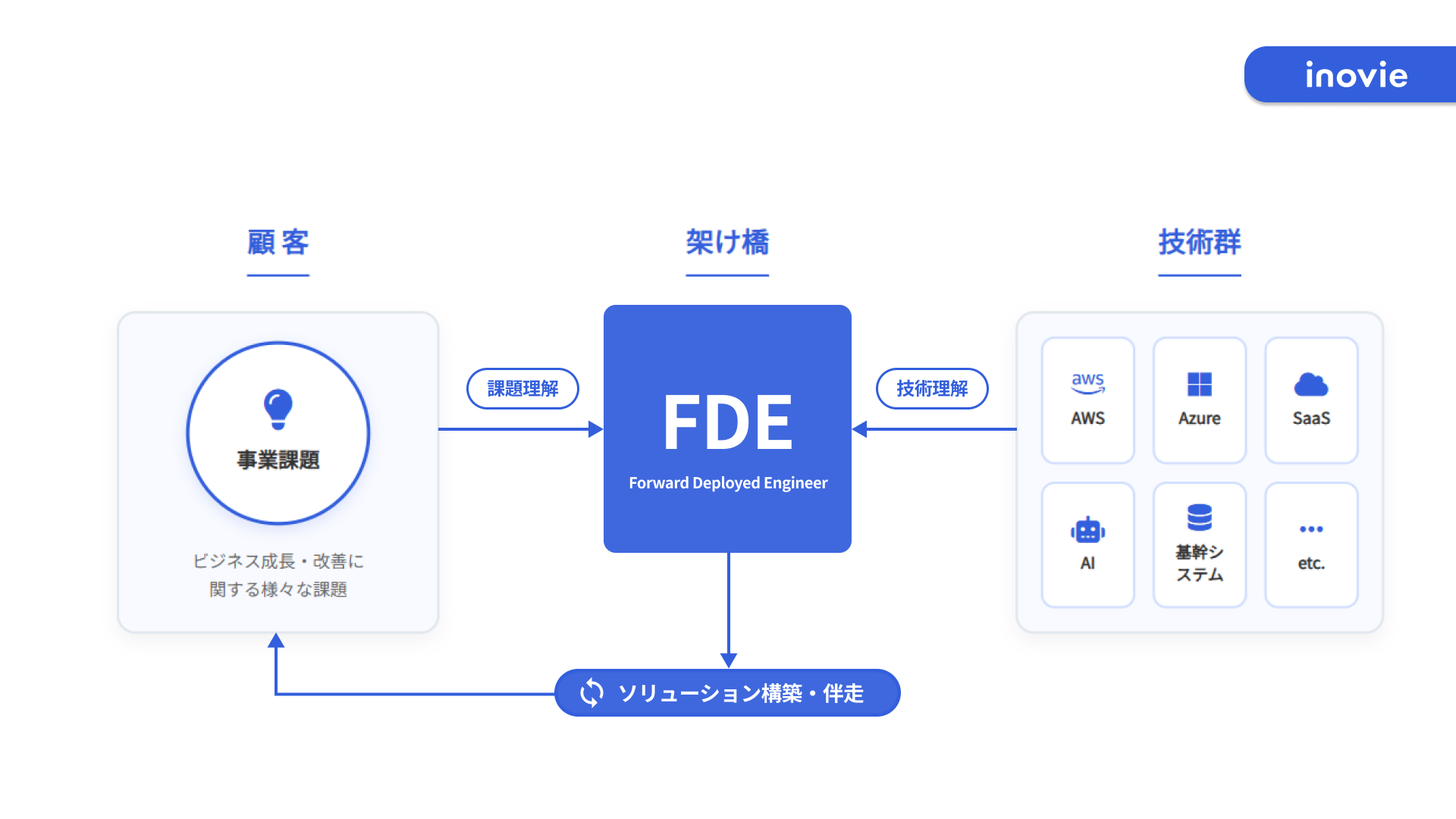

これまでのエンジニアが自社内でプロダクトを開発するのが一般的だったのに対し、FDEは顧客のビジネスの現場、つまり「最前線」に身を置き、技術的な課題解決をリードします。

営業やカスタマーサクセスと違うのは、彼らが単に顧客の要望を聞くだけでなく、顧客自身も気づいていない業務フローの課題や、言語化されていない暗黙知までを深く理解し、それを直接システムやコードに落とし込む点です。

言わば、顧客のチームの一員として、ビジネス課題の特定から技術的な実装、そして導入後の改善までを一気通貫で担う「伴走型エンジニア」と言えるでしょう。

日本の一般的なエンジニア派遣が技術者の「時間」や「労働力」を提供することが目的なのに対し、FDEは自社製品を武器に顧客の「事業成果」そのものにコミットする点が決定的に異なります。

なぜ今、FDEが必要なのか?

では、なぜ今このFDEという役割が必要とされているのでしょうか。背景には、AI時代ならではのビジネス環境の変化があります。

理由①:技術の進化スピードが速すぎる

特にLLM(大規模言語モデル)の分野は、数ヶ月単位で技術がアップデートされます。従来の開発手法では、要件定義から設計、開発と進めているうちに、前提となる技術が古くなってしまうことさえあります。FDEのように顧客の現場に常駐し、短いサイクルで改善を繰り返すアプローチでなければ、このスピードに対応できません。

理由②:「どう使うか」の価値が高まっている

AIツールそのものは、APIなどを通じて誰でも比較的安価に利用できるようになりました。その結果、技術を持っていること自体よりも、「その技術を、どのビジネス課題に、どう適用すれば価値が生まれるのか」という実装・活用ノウハウの価値が圧倒的に高まっています。FDEは、まさにこの「どう使うか」を突き詰めるプロフェッショナルです。

理由③:「売って終わり」では価値が出ない

高度なAIやエンタープライズ向けSaaSは、導入するだけで魔法のように成果が出るわけではありません。顧客の既存システムとの連携や、現場の業務フローへの組み込みなど、乗り越えるべきハードルが多数存在します。製品が本当に「使われ続ける」状態になるには、導入後も継続的に改善にコミットするFDEのような存在が不可欠なのです。

FDEが担う具体的な役割

FDEの仕事は多岐にわたりますが、要約すると以下の3つの役割を担っています。

- 課題の構造化:

顧客へのヒアリングや業務観察を通じて、ビジネスのボトルネックとなっている本質的な課題を特定します。現場に散らばるマニュアルや、担当者の頭の中にしかないノウハウを、システムが理解できる「形式知」へと変換していくプロセスです。 - 迅速な実装:

特定した課題に対し、最適な技術を選定して解決策を素早く構築します。単に提案するだけでなく、自ら手を動かしてプロトタイプを作り、動くものを提示することで、顧客との認識のズレを防ぎます。 - 継続的な改善:

一度システムを導入して終わり、ではありません。利用状況のデータを分析したり、ユーザーからのフィードバックを収集したりして、常に改善を続けます。この高速なフィードバックループこそが、FDEモデルの強みです。

FDEモデルのパイオニア「Palantir」の事例

FDEというコンセプトを理解する上で、Palantir社の事例は欠かせません。彼らはFDEモデルのパイオニアとされ、会社の成長を支える中核にこの役割を置いています。

驚くべきことに、同社の主力製品である「Foundry」は、最初から完成形があったわけではなく、世界中のFDEが顧客の現場で直面した課題を解決する中で、その核心機能が発明され、磨かれてきたと言われています。

まず顧客の課題解決を最優先し、そこで得た知見を自社製品にフィードバックする。この愚直な繰り返しが、顧客からの絶大な信頼と、競合が追随できない強力な製品力の両方を築き上げたのです。

日本におけるFDEの可能性と、新規事業への示唆

このFDEという動きは、日本でも始まっています。例えば、株式会社LayerXは「AI・LLM事業部」でFDEの採用を開始しており、日本企業においても同様のアプローチが必要とされていることがわかります。

この事実は、私たちが提供しているような「仮説検証SaaS」と「伴走支援」の重要性を、改めて浮き彫りにしているように感じます。

FDEが行っていることは、突き詰めれば「顧客の業務課題」という仮説を、技術実装を通じて「検証」し、事業価値を証明していくプロセスそのものです。

しかし、すべての企業が優秀なFDEを多数採用し、内製化するのは現実的ではありません。そこで、私たちが提供するようなサービスが、FDE的なアプローチを組織的に実現するための強力な武器になります。

- FDEの活動を支える「仕組み」:

現場で得た貴重な気づきや学びを、個人の経験で終わらせない。inovieのようなSaaSに仮説や検証結果を記録・蓄積することで、FDEの活動は属人化を防ぎ、組織全体の資産になります。 - FDE的アプローチの民主化:

FDEを採用できなくても、伴走支援パートナーと協業し、そのノウハウやフレームワークを活用することで、多くの企業が「顧客課題を深く理解し、リーンに検証し、共に価値を創造する」というFDE的な事業開発プロセスを実践できます。

まとめ

FDEは、単なる新しいエンジニアの職種名という以上に、AI時代の製品開発と顧客との関わり方を示す、新しいスタンダードと言えるかもしれません。

技術がコモディティ化し、「何を作るか」よりも「どう価値を届けるか」が問われる今、顧客の懐に深く飛び込み、共に課題を解決するFDEの思想は、あらゆるビジネスにとって重要なヒントを与えてくれます。

そして、その属人化しがちな活動を、誰もが再現可能な「仕組み」へと昇華させることができれば、それは企業にとって揺るぎない競争力になるはずです。