現在、私たちはinovieの事業に全力を注いでいますが、未来のイノベーションの種を育むために、常に新しいアイデアについて思考を巡らせています。

もし、今のプロジェクトが落ち着き、次にまったく新しい事業に挑戦する時間ができたら、何を作るだろうか?例えばこのようなアプリはどうでしょうか。

「空きテナントをマップ上に表示させ、ユーザーはそこになんの施設が入ってほしいか投票できるプラットフォーム」

この一見シンプルなアイデア、実はかなり奥が深い。少し分解して考えてみましょう。

このアイデアの「すごく良い!」と思う3つのポイント

まず、このアイデアのどこにワクワクするのか。私が特に「これは光るものがあるな」と感じたのは、以下の3点です。(私のアイデアですが、、、)

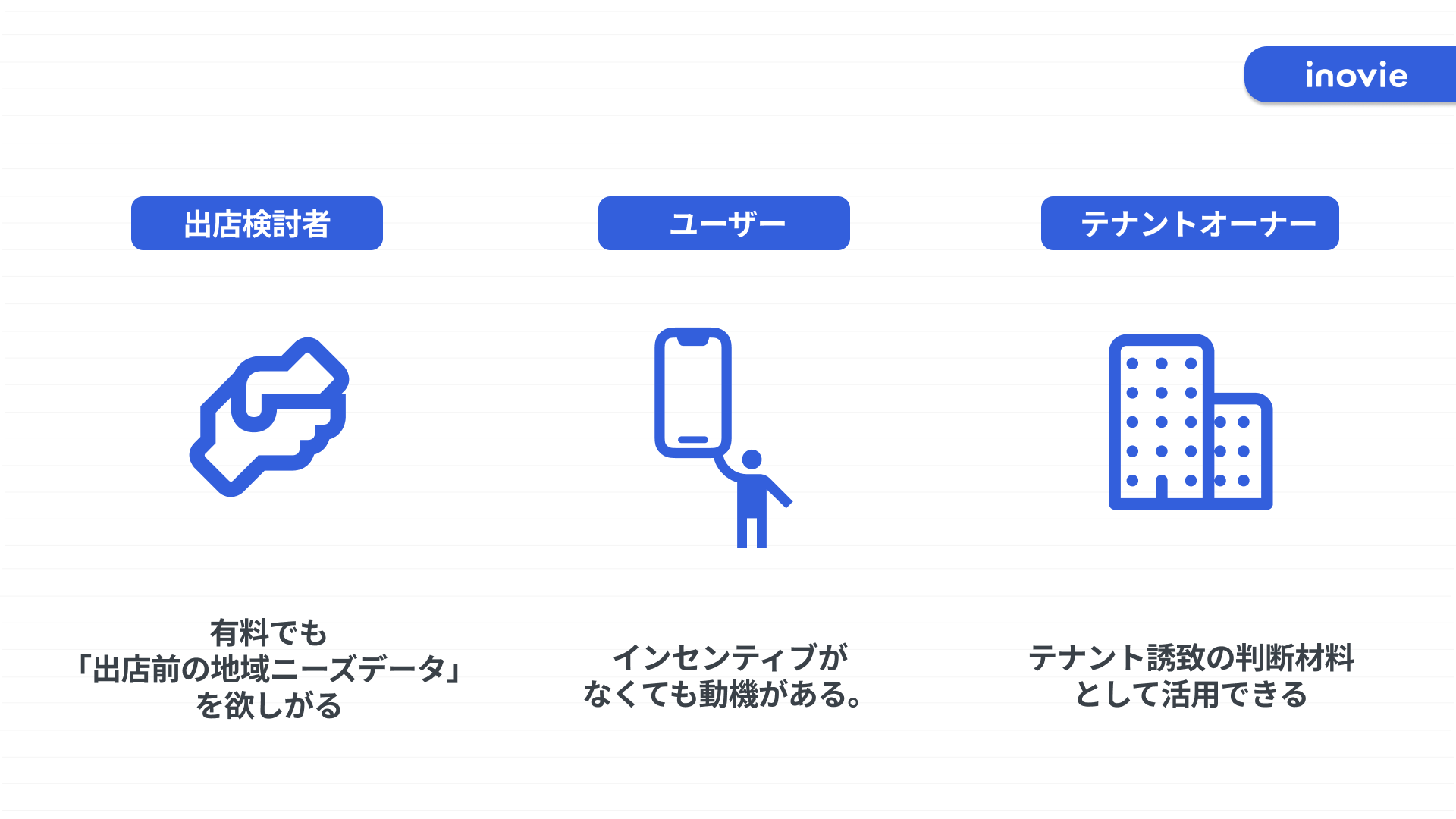

1. 関係者全員が嬉しい「三方よし」のビジネスモデル

このアイデアは、登場人物である「地域住民(ユーザー)」「出店したい事業者」「空きテナントのオーナー」の全員にメリットがある、非常に美しい「三方よし」の構造をしています。

- 住民は:「自分の街がもっと良くなる」という、まちづくりへの参加感をエンタメとして楽しみつつ、クーポンももらえる。

- 事業者は:出店という大きな博打を打つ前に、「このエリアではカフェよりパン屋が求められている」といったリアルな市場データ(需要)を手に入れられる。

- オーナーは:地域のニーズに合ったテナントを誘致でき、ミスマッチによる短期撤退リスクを減らせる。

このように、誰も不幸にならないビジネスモデルは、持続可能性が非常に高いです。

2. 「出店前の市場調査」という、事業者の根深いペインを解決する可能性

飲食店などを開業する際の失敗要因の多くは、「立地と需要のミスマッチ」です。多くの事業者は、通行量調査や勘に頼って、清水の舞台から飛び降りるような気持ちで出店場所を決めています。

このサービスは、その「勘」を「データ」に変える可能性を秘めています。「この場所でカフェを開きたいんだけど、事前に見込み顧客が100人リスト化されていて、彼らがコーヒーに週3回お金を使う層だと分かっている」としたらどうでしょう。これは、銀行から融資を受ける際の事業計画書にも、絶大な説得力を持たせる武器になります。

3. ユーザーが「まちづくり」に参加できる、新しいエンターテイメント性

「もし、この空き地に〇〇があったらな…」という妄想は、誰もが一度はしたことがあるはずです。このサービスは、その妄想を「投票」という形で可視化し、ゲームのような感覚で参加できる仕組みになっています。

自分の投票がきっかけで、街に新しいお気に入りの店ができるかもしれない。そのプロセス自体が、新しい形の地域貢献であり、エンターテイメントになり得ます。これは、単なるクーポン目的のユーザーを超えた、熱量の高いコミュニティを形成する核となるかもしれません。

.png)

事業化するなら、考えたい「3つの壁」

素晴らしいアイデアですが、実際に事業にするとなると、いくつかの大きな壁が立ちはだかります。次に考えるべきは、その壁をどう乗り越えるかです。

1. 最初の「鶏と卵」問題:どうやってユーザーと物件情報を集めるか?

この手のプラットフォーム事業の最大の壁です。

- 課題: 投票できる空きテナント情報がなければユーザーは集まらない。投票してくれるユーザーがいなければ、テナントオーナーや事業者はこのプラットフォームに価値を感じない。

- 突破口のヒント: 最初から全国展開を狙うのではなく、例えば「下北沢」「高円寺」のような、個人経営のユニークな店舗が集まる特定のエリアに限定して、圧倒的な情報密度を作ることから始めるのはどうだろう?地域の不動産会社と提携し、「うちの管理物件を載せてくれれば、ユーザーのニーズデータを無料で提供しますよ」と持ちかける戦略も考えられます。

2. お金の流れ:誰が、なぜ、このサービスにお金を払うのか?

ビジネスとして継続させるには、マネタイズが不可欠です。

- 候補1:事業者からの課金: 「このエリアのユーザーニーズデータを見るのに月額〇円」「投票したユーザーにアプローチするリード獲得費用として〇円」といったモデル。これが本命になりそうです。

- 候補2:テナントオーナーからの課金: テナントの成約時に手数料(広告料)をもらう不動産ポータルサイトのようなモデル。

- 課題: 事業者は、そのデータに本当にお金を払うほどの価値を感じるか?成約手数料モデルは、不動産業の免許など、法的なハードルも出てきます。

3. 「欲しい」の信頼性:投票データは本当にリアルな需要を反映しているか?

ユーザーの「欲しい!」という声は、必ずしも実際の消費行動と一致しません。

- 課題: 「お洒落なブックカフェが欲しい」と投票した人が、実際には週5で牛丼屋に通っている、ということはよくあります。「理想」と「現実」のギャップをどう埋めるかが、このサービスのデータの価値を左右します。

- 解決のヒント: 投票ユーザーの属性(年齢、性別、居住地、よく利用するお店のジャンルなど)をできるだけリッチに取得し、「30代女性・カフェ好き」からの投票が集中している、といった質の高いデータを提供することが鍵になります。また、投票時に「もしこのお店ができたら、必ず使える1000円分のポイントを事前購入しませんか?」といった、より本気度の高いアクションを促す機能も考えられます。

アイデアから事業へ:最も重要な「仮説」を検証する

ここまで、アイデアの魅力と、事業化にあたっての壁を整理してきました。しかし、これらはまだ机上の空論です。ここから一歩前に進むためには、この事業の成否を分ける「最も重要で、かつ最も不確かな問い(仮説)」を見つけ出し、それを検証する方法を設計する必要があります。

【仮説1】出店検討者は、有料でも「出店前の地域ニーズデータ」を欲しがる

前提(なぜそう考えるか)

個人・法人問わず、新規出店における最大の投資は「不動産契約と内装工事」であり、失敗した場合の損失は計り知れない。多くの事業者は、通行量調査や競合調査といった限定的な情報と、自身の「勘」を頼りに出店場所を決定している。もし、その場所の地域住民が「何を求めているか」という極めて具体的な需要データが手に入るなら、それは出店失敗リスクを劇的に下げる、価値ある情報となるはずだ。

どのように検証する?

- 特定のエリア(例:吉祥寺)に絞り、商店街や不動産会社に協力を依頼し、3〜5件の空きテナント情報を確保する。

- LINE公式アカウントとGoogleフォームを使い、手動で「この場所に何が欲しい?」という投票キャンペーンを実施。友人・知人や地域SNSで告知し、100〜200程度の回答を集める。

- 集まった投票結果と、回答者の簡単な属性(年代・性別など)をまとめたPDFレポート(全5ページ程度)を作成する。

- 「吉祥寺エリアでカフェ(またはラーメン屋など)の出店を検討している」とSNS等で公言している個人や事業者に直接アプローチし、「このエリアの生々しいニーズデータレポートがあります。5,000円で買いませんか?」と持ちかける。

この仮説が正しければ

「誰がお金を払うのか?」という事業の根幹であるマネタイズポイントが成立することになる。10人にアプローチして2〜3人が実際に購入してくれれば、このデータには明確な市場価値があると言える。これは、将来的なプロダクトの価格設定や、営業戦略を立てる上での強力な根拠となる。

【仮説2】ユーザーは、クーポンなどのインセンティブがなくても「自分の街を良くしたい」という動機で投票アクションを行う

前提(なぜそう考えるか)

クーポンやプレゼントだけがユーザーの参加動機だと、インセンティブ目当ての質の低い投票が増え、データの信頼性が揺らぐ。また、インセンティブの原資を常に用意する必要があり、事業の収益性を圧迫する。人間には「自分の住む環境をより良くしたい」という根源的な欲求があり、「まちづくりへの参加感」や「自分の意見が反映されるかもしれない」という期待感そのものが、強力なインセンティブとして機能するのではないか。

どのように検証する?

- 【仮説1】で実施する投票キャンペーンをA/Bテスト形式で設計する。

- Aグループ: LINEで告知する際に「投票してくれた方の中から抽選で、Amazonギフト券1000円分をプレゼント!」とインセンティブを明記する。

- Bグループ: 「あなたの声で、〇〇の街が変わるかも?この場所に欲しいお店を教えてください!」と、インセンティブには一切触れず、まちづくりへの参加感を前面に押し出して告知する。

- 両グループの「投票率」「回答の質(自由記述欄の熱量など)」を比較・分析する。

この仮説が正しければ

もしBグループの投票率がAグループと遜色ない、あるいは回答の質が高いという結果になれば、コストをかけずに質の高いユーザーアクションを促せることを意味する。これにより、事業の収益構造は大幅に改善され、持続可能性が高まる。また、熱量の高いユーザーが集まることで、質の高いコミュニティが形成され、プラットフォームの価値そのものが向上する。

【仮説3】空きテナントのオーナーは、「地域のニーズデータ」を提示されることで、テナント誘致の判断材料として活用する

前提(なぜそう考えるか)

テナントオーナーにとって最大の悪夢は、鳴り物入りで入居した店舗が短期間で撤退し、再び空き家に戻ってしまうことだ。これは賃料収入のロスだけでなく、物件の評判低下にも繋がる。もし、出店希望者が「この場所ではこれだけの人がカフェを求めている」という客観的データを提示できれば、オーナーは「この事業者なら成功確率が高そうだ」と判断しやすくなり、入居の決め手の一つになるはずだ。

どのように検証する?

- 【仮説1】で作成したニーズデータレポートを持って、そのエリアの空きテナントを管理する不動産会社やオーナーにアポイントを取る。

- 「もし、御社の物件への出店を希望する方が、このような地域の需要データを持参したら、入居の意思決定において、どのくらいポジティブな影響がありますか?」とヒアリングを行う。

- 可能であれば、実際の出店検討者と協力し、このデータを活用してテナントオーナーと交渉する場を設けてもらう。その際のオーナーの反応を観察する。

この仮説が正しければ

この仮説が正しければ、このプラットフォームは「事業者」と「テナントオーナー」を繋ぐ、新しい形の「信用創造」の役割を担えることになる。これにより、プラットフォームの価値は単なるデータ提供に留まらず、不動産契約の成約率を高めるための重要なインフラとして認知される可能性がある。将来的には、オーナー側からの課金モデル(成約手数料など)も視野に入ってくる。

仮説検証の優先順位:どの「問い」から答えを出すべきか?

3つの重要な仮説を立てましたが、リソースは限られています。すべてを同時に検証することはできません。仮説に優先順位をつけるには各仮説の「影響度」「不確実性」「確信度」の合わせて考えていく必要があります。

- 影響度

この仮説が立証された場合のインパクト。市場規模、売上や収益へのインパクト、ユーザー体験の向上度合いなどを考慮します。

- 不確実性

どれだけ未知の要素を含むか。技術的な実現可能性、市場の反応、競合状況など、予測が難しい要素の多さを評価します。

- 確信度

どの程度自信があるか。データや過去の経験、専門知識などに基づいてどの程度確信を持っているかを評価します。

事業の成功確率を最も効率的に高めるために、以下の順番で仮説を検証していくべきだと考えます。

【検証順位 1位】

仮説1:出店検討者は、有料でも「出店前の地域ニーズデータ」を欲しがる

- 理由:

この仮説は、事業の根幹である「マネタイズ」が成立するかどうかを問う、最もクリティカルなものです。いくらユーザーが集まり、素晴らしいデータが蓄積されても、最終的にお金を払ってくれる顧客がいなければビジネスとして成り立ちません。最初にこの「心臓部」が動くかどうかを確認することが、他のすべてに優先されます。もし、この仮説が検証の初期段階で「No」という結果になれば、事業モデルを根本からピボット(方向転換)する必要があるかもしれません。そのダメージを最小限に抑えるためにも、真っ先に検証すべきです。

【検証順位 2位】

仮説2:ユーザーは、クーポンなどのインセンティブがなくても「自分の街を良くしたい」という動機で投票アクションを行う

- 理由:

マネタイズの目処が立った次に検証すべきは、「事業の収益性と持続可能性(スケーラビリティ)」です。仮説1で「データは売れる」とわかっても、そのデータを集めるためのコスト(ユーザー獲得のためのインセンティブ費用)が売上を上回っていては、事業は成長できません。この仮説を検証することで、コストをかけずにユーザー(=データ)を集められるか、つまり「ユニットエコノミクスが健全かどうか」を確認できます。1位の検証と並行してA/Bテストを実施できるため効率的であり、この仮説が正しければ、事業の利益率が大幅に改善され、スケールへの道筋が見えてきます。

【検証順位 3位】

仮説3:空きテナントのオーナーは、「地域のニーズデータ」を提示されることで、テナント誘致の判断材料として活用する

- 理由:

この仮説は、事業の「付加価値と将来的な拡張性」を問うものです。1位と2位の仮説が立証され、事業のコアエンジン(データ収集と販売)が回ることが確認できた後に、このプラットフォームが持つさらなる可能性を探るフェーズとなります。テナントオーナーを巻き込むことができれば、ビジネスモデルは単なるデータ販売業から、不動産契約のプロセスに影響を与える「信用創造プラットフォーム」へと進化する可能性があります。これは非常に大きなアップサイドですが、検証には不動産会社やオーナーとの関係構築が必要であり、時間と手間がかかります。そのため、まずは事業の核となる部分を固めてから、次なる展開として取り組むべきだと考え、この順位としました。

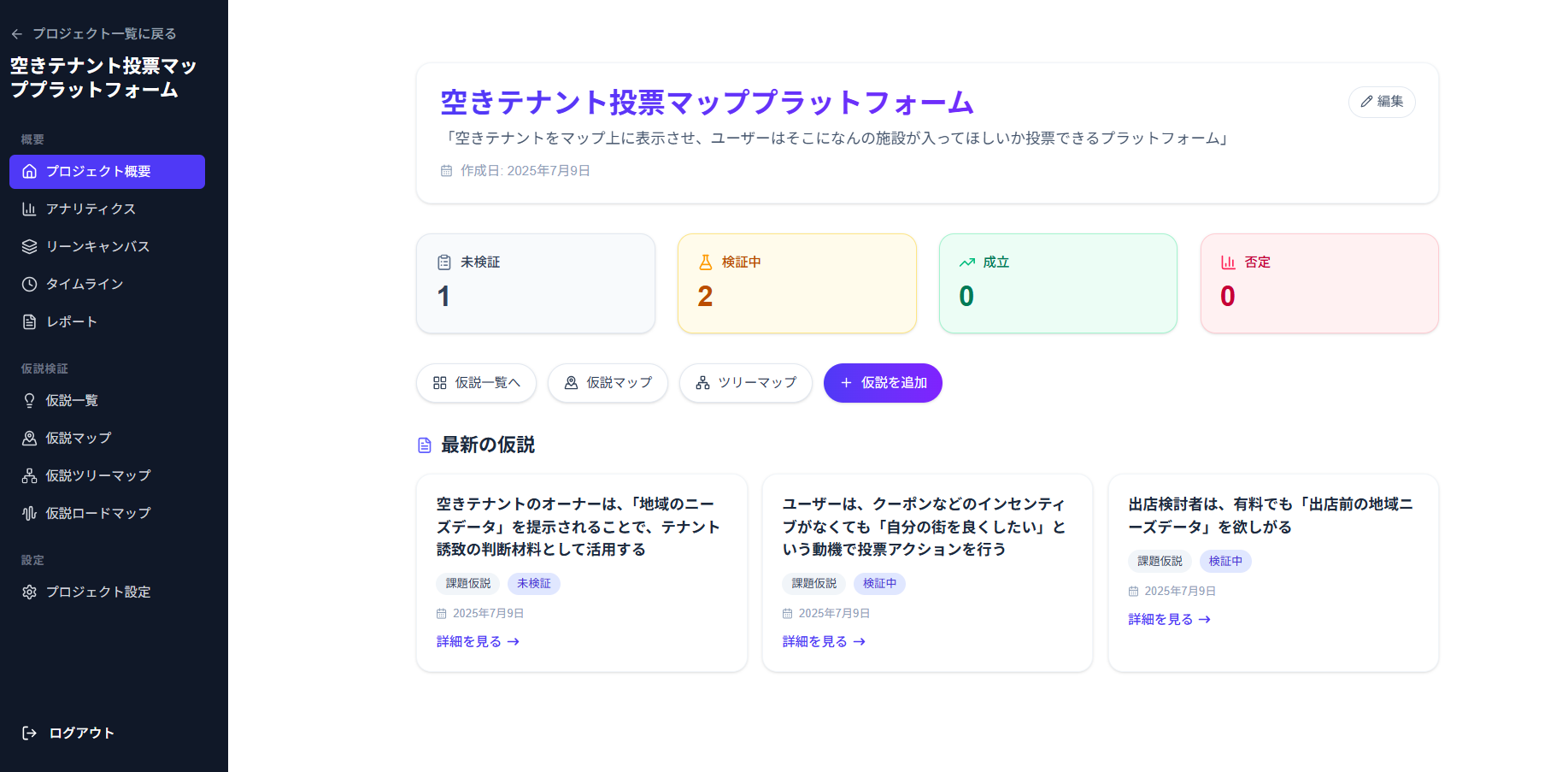

全体の仮説マップで見てみると以下のようになります。

また、これらの仮説はinovie-baseのツール上でAI生成が可能となり、その際に影響度などの数値も反映されます。

仮説を洗い出し、優先順位を付け、ロードマップにし、検証していく。

このプロセスを繰り返し、仮説を修正しながら進めていく、というのがスムーズな流れになります。

実際に「仮説①」の仮説検証のプロセスを具体的にシミュレーションしてみる

検証対象の仮説

出店検討者は、有料でも「出店前の地域ニーズデータ」を欲しがる

検証タイプ

定性的検証(インタビュー・観察など)

検証手段

ユーザーインタビューと、PDFレポートを用いたプロトタイプテストの組み合わせ

検証内容

- ターゲット選定:

X(旧Twitter)やInstagramで「#カフェ開業準備中」「#間借りカレー」「#吉祥寺 出店」などのハッシュタグを検索。また、地域の起業家向けオンラインコミュニティで、「吉祥寺エリアでの飲食店開業を検討している方」を具体的に12名リストアップした。 - プロトタイプ作成:

- 吉祥寺の商店街に協力を仰ぎ、実在する空きテナント3件の情報を入手。

- LINE公式アカウントとGoogleフォームを用いて、「この場所に何が欲しい?」という投票キャンペーンを実施。友人やSNSで告知し、158件の回答を集めた。

- 集計結果(男女比、年代比、欲しい店舗カテゴリランキング、自由回答の抜粋など)を、全5ページのシンプルなPDFレポートにまとめた。

- アプローチとテスト実行:

- リストアップした12名のターゲットに、SNSのDM等で「吉祥寺エリアの出店に関する調査を行っており、出店を検討されている〇〇様にとって非常に興味深いデータが手に入りました。もしよろしければ、このデータについて15分ほどオンラインでお話しさせていただき、ご意見を伺えませんか?」と連絡。8名から承諾を得た。

- オンラインインタビューを実施し、事業計画や出店場所選定の悩みについてヒアリング。

- 会話の中で、作成したPDFレポートのサンプル(2ページ分)を画面共有で見せ、「このような生の声やデータがまとまった完全版のレポート(全5ページ)があるのですが、もし5,000円で提供するとしたら、購入してみたいと思われますか?」と直接尋ね、その理由も深掘りした。

- 興味を示した方には、実際に購入するための決済手段(銀行振込)を案内した。

成功基準

インタビューを実施した8名のうち、2名以上(25%)が、実際に5,000円を支払ってレポートを購入する。

実際の指標結果

インタビューした8名のうち、3名がその場で「ぜひ欲しい」と回答し、実際に5,000円を支払ってレポートを購入した。(購入率: 37.5%)

結果・気づき

- 強いペインの存在:

3名の購入者全員が「通行量のようなデータはあっても、地域住民が何を求めているかという『需要側のデータ』は喉から手が出るほど欲しかった」と語っており、出店場所選定における「勘」への強い不安が、支払いの動機になっていることが確認できた。 - 定性情報の価値:

購入者は特に、レポート内の「自由回答の抜粋」に価値を感じていた。「『ベビーカーでも入りやすいカフェが欲しい』といった具体的な声は、店のコンセプトを考える上で非常に参考になる」との意見があった。 - 価格と価値のバランス:

購入しなかった5名のうち、2名は「5,000円は高い」、3名は「もう少しデータ量が多ければ検討した」と回答。特に「回答者数が158名では、まだ地域の総意とは言えないのでは?」というデータの信頼性・網羅性に対する指摘が共通していた。 - 想定外の用途:

購入者の一人が「これは銀行から融資を受ける際の、事業計画書の補足資料として使えそうだ」と語っており、我々が想定していなかったユースケースの可能性が見えた。

確信度

4(高い)

理由: サンプル数はまだ少ないものの、成功基準を上回り、37.5%という高い購入率を達成できた。また、購入者の支払い動機が明確であり、「課題の存在」と「解決策の有効性」について、かなり強い手応えを感じられた。ただし、これが他のエリアや他の業態でも再現可能かはまだ未知数であるため、「5(非常に高い)」には至らない。

学び

- 「出店前の需要がわからない」という事業者のペインは非常に深く、そのペインを解消する「データ」には、対価を支払う意思が明確に存在することがわかった。

- データの価値は、単なる「量」だけでなく、顧客の生の声のような「質」や、そのデータがどう収集されたかという「信頼性」によって大きく左右される。レポートの価値を上げるには、これらの要素を強化する必要がある。

- 我々は「意思決定のためのデータ」を売っているつもりだったが、顧客はそれを「金融機関などを説得するための武器」としても利用しようとしていた。これは重要な視点であり、今後のプロダクトの訴求方法に活かせる。

次のアクション

- 仮説の深化・再設定:

今回の学びに基づき、次の仮説を「事業者は、回答者数1,000人規模の、より網羅的で信頼性の高い地域ニーズデータであれば、さらに高価格(例:2〜3万円)でも購入する」と再設定する。 - プロトタイプの強化と検証のスケールアップ:

- 次のターゲットエリアを「下北沢」に設定。より広範囲に告知を行い、回答者数1,000人を目指す。

- レポートに「データ収集期間・手法」「回答者の属性詳細(未既婚、子供の有無など)」を追加し、信頼性を向上させる。

- 価格を「5,000円」「15,000円」「30,000円」の3段階で設定し、どの価格帯に最もニーズがあるかテストする。

- 顧客セグメントの拡大:

「カフェ」や「ラーメン屋」といった個人経営の飲食店だけでなく、「美容室」「小規模ジム」「学習塾」など、他の業態の出店検討者にもアプローチし、ニーズの広がりを検証する。

…という感じでしょうか。

そして、こうした検証を重ねながら、一つの仮説が立証されれば、そこから得られた学びを基に、さらに解像度の高い次の仮説が生まれます。この「仮説→検証→学習→再仮説」というサイクルを高速で回し続けることこそが、新規事業の成功確率を上げる唯一の方法です。

「データが1,000人規模なら、3万円でも買う事業者がいる」という仮説が検証できれば、次はいよいよ本格的なプロダクト開発(MVP構築)のフェーズへと移行していくことになるでしょう。本当に時間ができたら今すぐにでも検証していきたいアイデアのご紹介でした。

重要なのは、これまで述べてきた計画やプロセスは、机上で立てるだけでは全く意味がないということです。新規事業の成功は、オフィスで描かれた綺麗な戦略ではなく、現場での泥臭い活動量に比例します。

実際にターゲット顧客にアポイントを取り、断られながらもヒアリングを重ね、手作りの資料で価値を問い、時には厳しいフィードバックに耳を傾ける。こうした現場での地道な実行力なくして、仮説が真に「検証」されることはありません。

我々inovieは、お客様の事業アイデアに深くコミットし、この最も不確実で、最も重要な仮説検証の段階から、戦略立案、現場での実行、そしてプロダクト開発までをワンストップで伴走するビジネスパートナーです。お客様と共に汗をかく覚悟があります。

仮説検証のプロセスを、組織の資産に変える

さらに、こうした複雑な仮説検証のプロセスは、一度きりの活動で終わらせるべきではありません。どの仮説を、どう検証し、どんな学びがあったのか。その全ては、事業を推進するための貴重なデータであり、組織全体の資産です。

inovieが開発・提供するプロダクト『inovie-base』は、まさにこの仮説検証のプロセスを可視化し、効率的に管理するために設計されています。

このプロダクトを活用することで、立てた仮説、検証アクション、得られた結果と学びをデータとして一元管理し、チーム全体で共有できます。

これにより、属人的になりがちな事業開発の知見を組織に蓄積し、データに基づいた、より精度の高い意思決定を継続的に行うことが可能になります。

アイデアを具体的な事業へと昇華させるためには、戦略的な思考と、それを裏付ける地道な実行の両輪が不可欠です。inovieは、その両面でお客様の挑戦をサポートします。