あなたの開発チームが情熱を注いで作り上げたSaaSプロダクト。機能は豊富で、UI/UXも洗練されている。それなのに、なぜか思うように売上が伸びない。ウェブサイトのCVRは低く、商談の受注率も上がらない。気づけば、競合にどんどんシェアを奪われている…。

こうした課題に直面しているなら、その原因はプロダクトの機能ではなく、「価値の伝え方」にある可能性が極めて高いです。

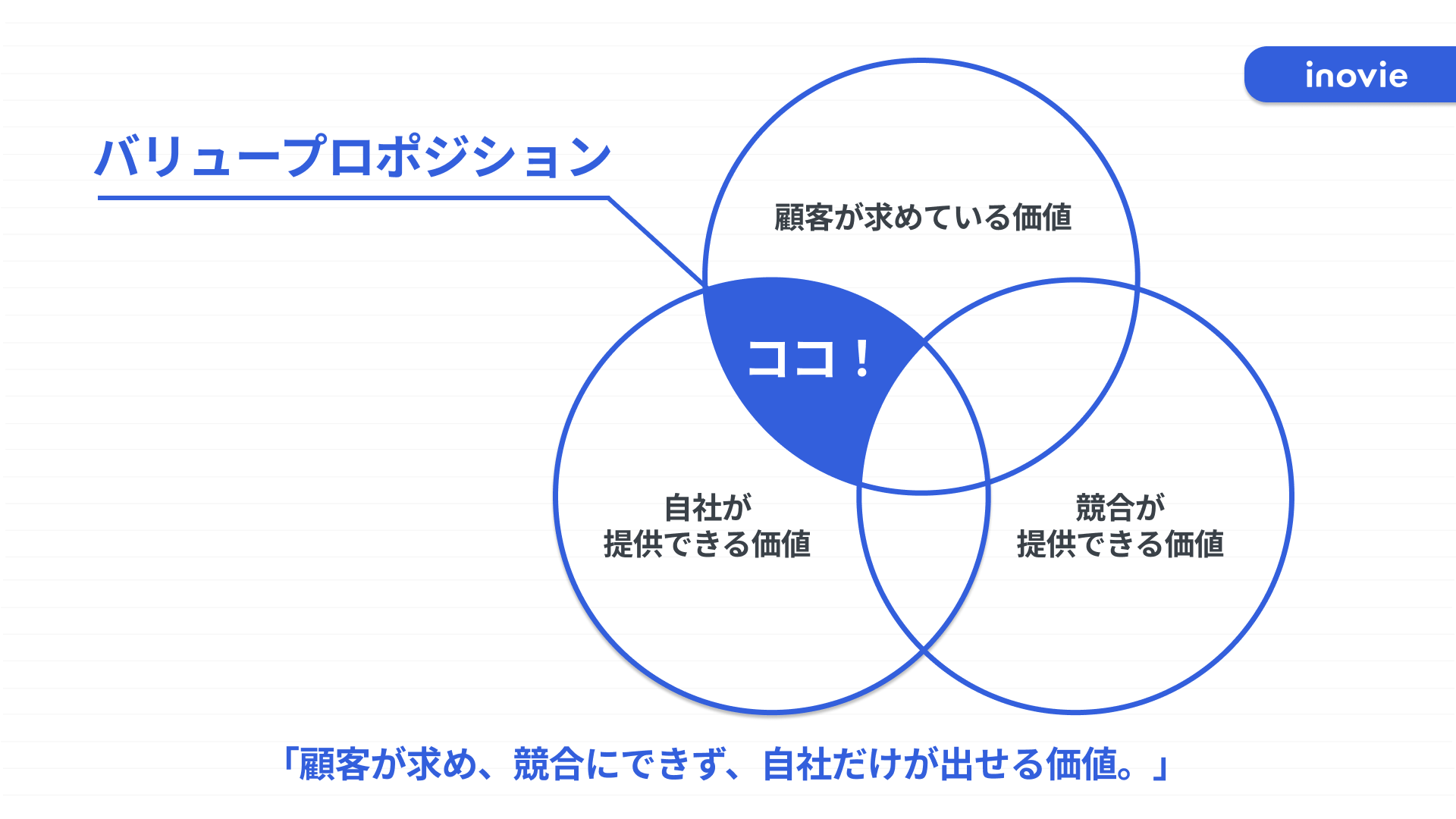

SaaSビジネスの成功は、もはや「良いものを作れば売れる」という時代ではありません。無数の選択肢の中から顧客に選ばれ、使い続けてもらうためには、「自社プロダクトが、顧客のどの課題を、競合と比べてどううまく解決するのか」を一言で、かつ力強く示す必要があります。

それこそが「バリュープロポジション」です。

この記事は、SaaSの成長の天井を突き破るための「価値提案の設計図」を描くためのガイドです。まずバリュープロポジションの基本的な定義と、なぜSaaSビジネスの「背骨」とまで言えるほど重要なのかを徹底的に解説します。

バリュープロポジションとは?- SaaSにおける「3つの約束」

バリュープロポジションとは、簡潔に言えば、顧客があなたのプロダクトを選ぶべき「ただ一つの、最も強力な理由」です。それは単なるキャッチーなスローガンや、機能の羅列ではありません。以下の「3つの約束」を明確に定義した、顧客への価値提案です。

1. 誰の(Target Customer):どの顧客セグメントに向けたサービスか

あなたのプロダクトは、誰のために存在するのか?

(例:「従業員50〜300名の中小企業の人事担当者」)

2. 何を(Problem):どんな主要課題(ペイン)を解決するのか

その顧客が抱える、最も深刻で、お金を払ってでも解決したい課題は何か?

(例:「毎月の勤怠集計と給与計算に丸2日かかっている」)

3. どうやって(Core Value):競合と比べて何が、どう優れているのか

その課題を、競合サービスと比べてどううまく解決するのか?独自の強みは何か?

(例:「既存の勤怠システムとAPI連携し、ワンクリックで給与計算まで自動化する」)

【良いバリュープロポジション vs 悪いバリュープロポジション】

× 悪い例(機能の羅列)

「多機能な勤怠管理SaaS。ダッシュボード、API連携、レポート機能も充実!」

→ So what?(だから何?)となってしまい、顧客に価値が伝わらない。

◎ 良い例(価値の変換)

「中小企業の人事担当者向けに、毎月2日かかっていた勤怠集計・給与計算業務をワンクリックで終わらせる、唯一の完全自動化ツールです。」

→ 誰の、どんな課題を、どう解決するかが一目瞭然。

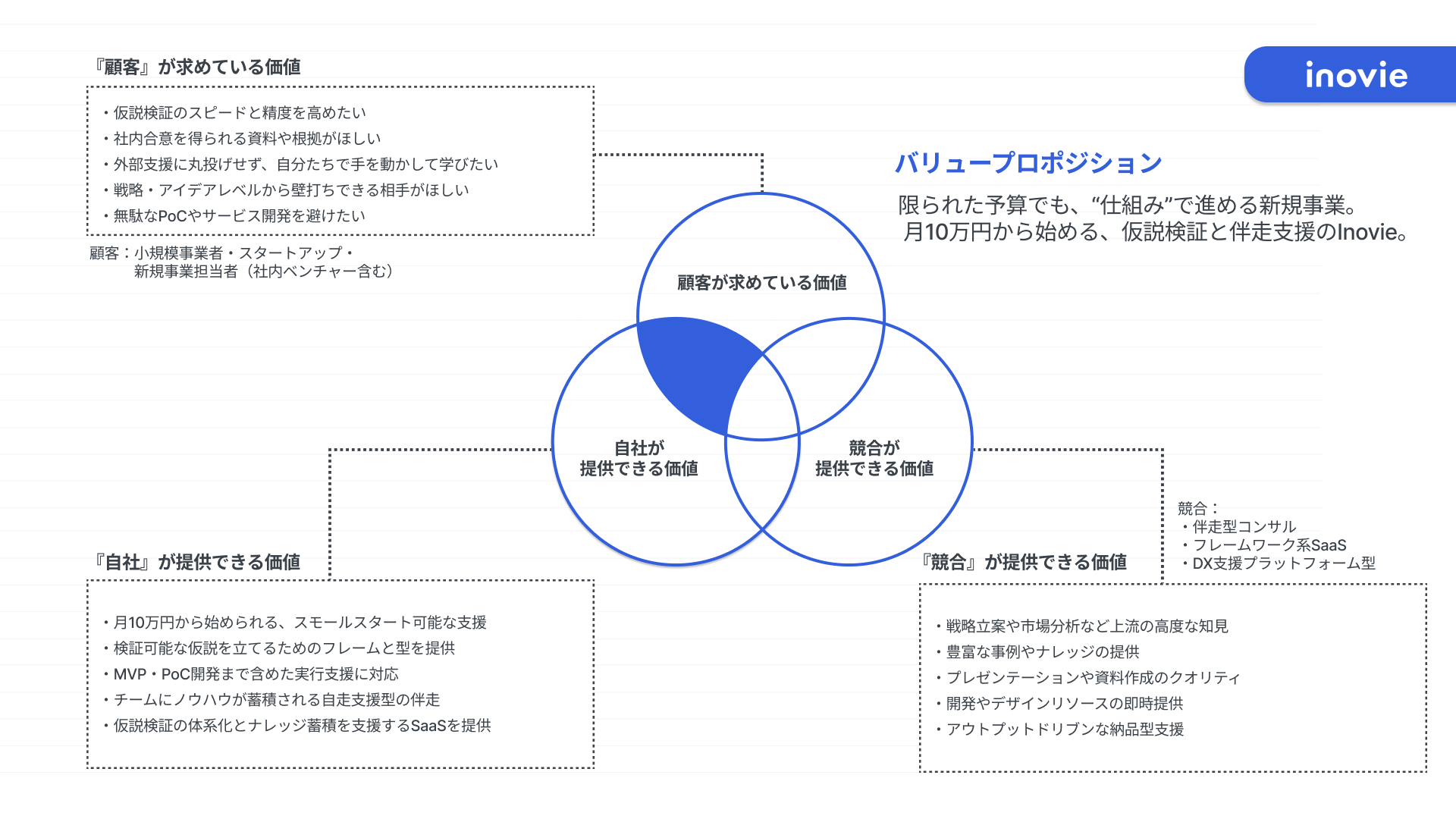

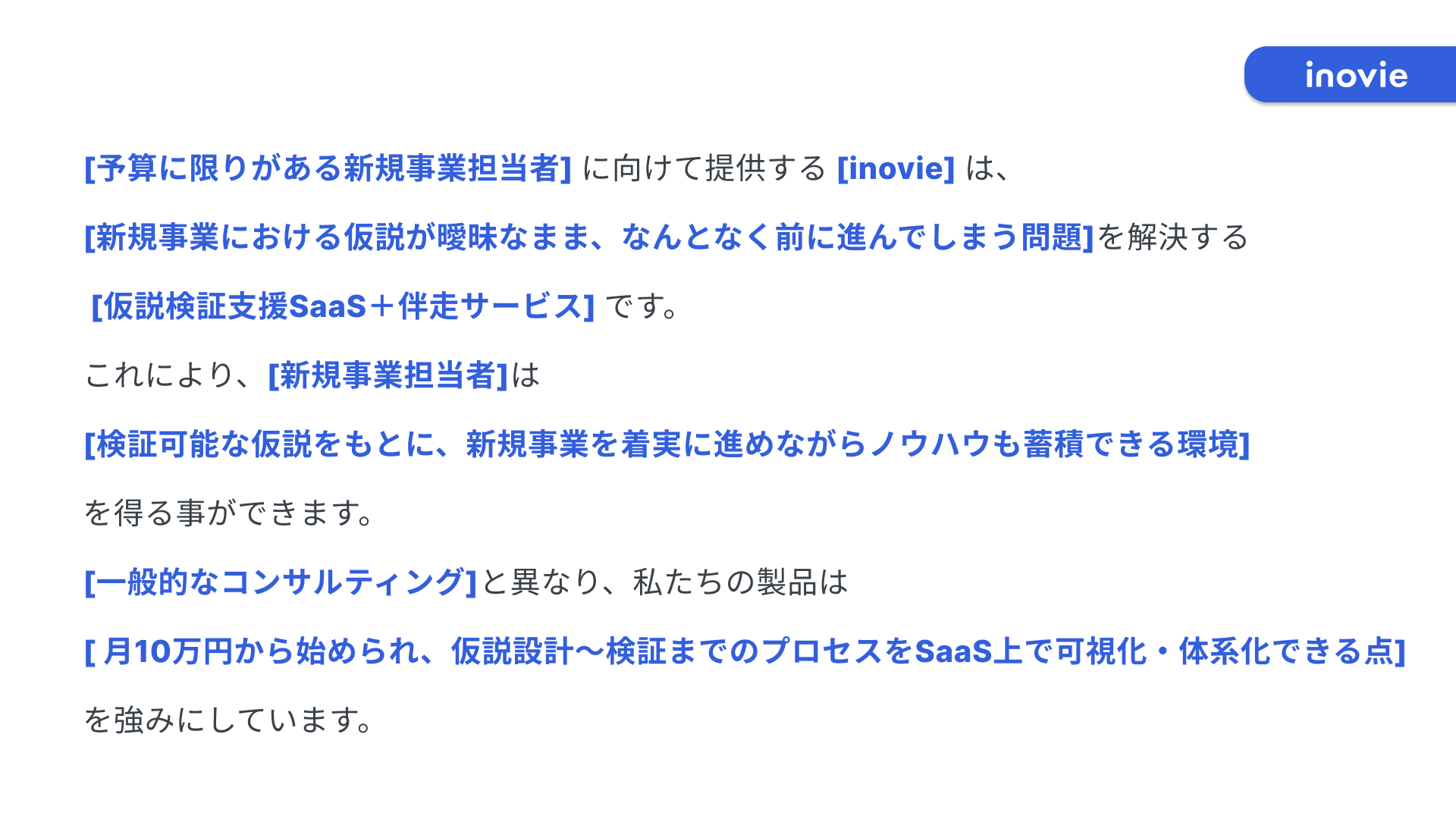

例えばinovieのバリュープロポジションは以下です。

なぜバリュープロポジションがSaaSの「事業の背骨」なのか?

明確なバリュープロポジションは、単なるマーケティングメッセージに留まらず、SaaSビジネスのあらゆる部門を貫く「事業の背骨」として機能します。

- マーケティング:

リード獲得効率(CVR)が劇的に向上する

広告やLPで「あなたの●●を解決します」という価値が明確に伝われば、訪問者は「これは自分のためのサービスだ」と瞬時に理解し、CVRは飛躍的に向上します。 - セールス:

商談化率・受注率を高める「共通言語」になる

チーム全員が同じ価値提案を共有することで、営業トークに一貫性と説得力が生まれます。「機能」ではなく「顧客の課題解決」を軸にした商談が可能になり、受注率が高まります。 - カスタマーサクセス:

チャーンレート(解約率)を下げ、LTVを最大化する

顧客が「このSaaSは、私のあの課題を解決するために契約したんだ」という価値を明確に認識していれば、多少の不満があっても利用を継続してくれます。これが解約率の低下に直結し、顧客生涯価値(LTV)を最大化します。 - プロダクト開発:

機能開発の優先順位を決める「北極星」になる

「次に追加すべき機能は何か?」と迷ったとき、「我々のバリュープロポジションを、より強化する機能はどれか?」という問いが、開発の優先順位を決める明確な指針となります。

設計を誤るとどうなる?SaaSが陥る「価値提案の罠」

逆に、このバリュープロポジションが曖昧だと、企業は深刻な罠に陥ります。

多機能化のジレンマ

明確な価値の軸がないまま顧客の要望に応え続けると、プロダクトはどんどん複雑で多機能になります。

結果、「結局、何のためのツールなのか」が誰にも伝わらなくなり、価値がぼやけてしまいます。

独りよがりのスローガン

経営陣やマーケティングチームだけで考えた、聞こえの良いスローガンが、顧客のリアルな課題感とズレてしまうケースです。「最先端AI搭載!」と謳っても、顧客が求めているのが「シンプルなUI」であれば、そのメッセージは響きません。

一度作ったら放置

バリュープロポジションは、一度作ったら終わりではありません。市場環境、競合の動き、そして顧客のニーズは常に変化します。定期的に見直さなければ、あっという間に陳腐化し、市場から取り残されてしまいます。

5ステップで完成させる、SaaSバリュープロポジションの作り方

バリュープロポジションがSaaSの成長に不可欠であること、そして設計を誤ると深刻な罠に陥ることをご理解いただけたかと思います。

では、どうすれば顧客に本当に響く、強力なバリュープロポジションをゼロから構築できるのでしょうか。

ここからは、そのための具体的なプロセスを5つのステップに分けて徹底的に解説します。このステップバイステップのガイドに従えば、あなたは自社のプロダクトが持つべき「価値の背骨」を体系的に設計し、競合との差別化を明確にするための設計図を手に入れることができます。

まずはすべての起点となる「顧客理解」から始めましょう。

【Step 1】すべての起点。顧客の“本当の課題”を掘り起こす

優れたバリュープロポジションは、会議室からは生まれません。その源泉は、常に顧客の中にあります。表面的な要望ではなく、顧客自身も言語化できていない「潜在的なニーズ」や「本質的な課題」を掘り起こすことが、すべての始まりです。

そのための具体的な手法を3つご紹介します。

インタビュー - 定量データでは見えない「Why」を探る

アンケートで「この機能に満足していますか?」と聞いても、本音は引き出せません。重要なのは「なぜ」を深掘りすることです。

- 聞くべき相手:

熱心なファン顧客、最近解約した顧客、そして競合製品のユーザー。 - 魔法の質問:

「もしこのサービスが明日から使えなくなったら、一番困ることは何ですか?」「その業務を行うとき、何に最もストレスを感じますか?」「なぜ、その機能が必要だと感じたのですか?」 - ポイント:

相手に語らせることに徹し、相槌と深掘りに集中します。課題の裏にある「感情(イライラ、不安、焦り)」まで感じ取れれば完璧です。

サポートログ分析 - 「最も頻繁な不満」こそが価値の源泉

カスタマーサポートに寄せられる問い合わせやクレームは、顧客の「ペイン(痛み)」が詰まった宝の山です。

- 分析方法:

問い合わせ内容をカテゴリ分けし、最も頻繁に登場する「課題キーワード」を特定します。特に「〇〇ができない」「〇〇のやり方がわからない」といった内容は、顧客の期待と現実のギャップを示しています。 - 見るべき指標:

よくある質問(FAQ)の上位ランキング、解約理由のアンケート結果。これらは顧客の関心と不満が凝縮されたデータです。

競合のレビュー調査 - 「あちらが提供できていない価値」を見つける

競合プロダクトのレビューサイト(G2, Capterra, ITreviewなど)には、顧客の生々しい声が溢れています。

- 注目すべき点:

特に「星1〜3」の低評価レビューを重点的に読み込みます。「機能は良いが、〇〇が使いにくい」「サポートの対応が悪い」「料金体系が不透明」など、競合が満たせていないニーズが、あなたのSaaSが突くべき「価値の穴」になります。 - 逆の視点:

「星5」の高評価レビューで、顧客がどんな言葉で「価値」を表現しているかも重要です。それは、その市場で評価される「キーワード」そのものです。

【Step 2】自社だけの「コアバリュー」を定義し、磨き上げる

顧客の課題が見えてきたら、次は「自社だからこそ提供できる、独自の解決策」を定義します。

これは単なる機能の棚卸しではありません。「顧客の課題」と「自社の強み」を結びつけるプロセスです。

Jobs-to-be-Done(JTBD)理論 - 顧客が本当に“片付けたい仕事”は何か?

JTBD理論は、「顧客はプロダクトを買っているのではなく、特定の“仕事(Job)”を片付けるために雇っている」という考え方です。

- 例: 顧客は「勤怠管理SaaS」が欲しいのではありません。「面倒な勤怠集計という“仕事”を、手早く正確に片付けたい」のです。

- 考え方: 自社のSaaSが、顧客のどんな「Job」を片付ける手伝いをしているのか?そして、それを競合よりも「速く」「楽に」「安く」片付けられるか?この視点が、価値を鋭くします。

機能リストから「価値」への変換

自社の全機能をリストアップし、それぞれの機能が顧客にとってどんな「価値」を持つのかを言語化します。

変換の公式: 「この機能(Feature)によって、顧客は〇〇という利益(Benefit)を得られる」

例:

- 機能:「API連携機能」

- 価値:「→ 複数のツールにログインする手間がなくなり、業務が分断されるストレスから解放される」

- 機能:「自動レポート作成機能」

- 価値:「→ これまで半日かかっていた報告書作成が5分で終わり、分析や次の施策を考える時間が増える」

USP(Unique Selling Proposition) - 競合には真似できない「独自の強み」を言語化する

最後に、定義した価値が「競合にはない、自社独自のものか」を検証します。

- 自問すべきこと:

我々の価値は、本当にユニークか?競合も同じことを言っていないか?もし同じなら、何が我々を「より良い選択肢」にするのか?(例:サポートの手厚さ、特定業界への特化度、価格の安さ、ブランドの信頼性など) - ポイント:

「最高の品質」といった曖訪な表現ではなく、「〇〇業界の商習慣に完全特化」「導入まで最短3日のオンボーディング体制」のように、具体的で検証可能な強みを打ち出すことが重要です。

【Step 3】価値を“一言”で伝える、最強のメッセージに変換する

顧客の課題を理解し、自社のコアバリューを定義したら、いよいよそれを顧客に伝わる「メッセージ」に変換します。これがバリュープロポジションの集大成です。

手法1:バリュープロポジションマップで、価値と機能を紐づける

これまで分析した内容を一枚のマップに整理し、チーム全員の認識を揃えます。顧客の「Jobs, Pains, Gains」と、それに応える自社の「Products, Pain Relievers, Gain Creators」が明確に対応しているか、視覚的に確認します。このマップが、今後のマーケティングや営業活動すべての「設計図」となります。

手法2:キャッチコピーの公式に当てはめる

力強いバリュープロポジションは、多くの場合、以下のシンプルな型に落とし込むことができます。

[ターゲット顧客] に向けて提供する [プロダクト名] は、

[競合の不満点や課題] を解決する [プロダクトカテゴリ] です。

これにより、[ターゲット顧客] は [最も重要な価値・成果] を得ることができます。

[競合名] と異なり、私たちの製品は [決定的な差別化ポイント] を備えています。

たとえばinovieであれば以下です。

手法3:メッセージングの階層化 - 接点ごとに訴求ポイントを使い分ける

すべての顧客接点で、同じメッセージを繰り返す必要はありません。顧客の検討フェーズに合わせて、伝えるべき情報の粒度を調整します。

- ウェブサイトのトップ(FV):

最も重要な価値を一言で伝える。(例:「面倒な経費精算を、スマホで撮るだけ。」) - サービス紹介ページ:

機能がもたらす価値を、具体的な利用シーンと共に解説する。 - 導入事例:

顧客が語る言葉で、導入前後の「Before/After」をストーリーとして見せる。

【Step 4】顧客接点のすべてに「価値」を埋め込む

最強のメッセージが完成しても、それをウェブサイトのトップページに載せるだけでは不十分です。バリュープロポジションは、顧客があなたを知り、ファンになるまでのすべての接点(タッチポイント)で、一貫して、かつ最適化された形で伝え続ける必要があります。

これが「カスタマージャーニー」とバリュープロポジションを統合する、ということです。

認知フェーズ(広告、SEO記事)

- 目的:

まだ課題に気づいていない潜在顧客に、「これは自分のことだ」と気づかせる。 - メッセージ:

「〇〇なことで、時間を無駄にしていませんか?」といった課題喚起型のメッセージが有効。プロダクト名よりも、解決できる「課題」を前面に押し出す。

興味・評価フェーズ(LP、サービス資料、導入事例)

- 目的:

競合と比較検討している顧客に、「このサービスしかない」と確信させる。 - メッセージ:

Step3で定義した「コアバリュー」と「差別化ポイント」を明確に提示。具体的な機能がどう課題を解決するのか、導入事例で顧客の成功ストーリー(Before/After)を見せ、価値を証明する。

導入・オンボーディングフェーズ(無料トライアル、チュートリアル)

- 目的: 顧客に「最速でサクセス体験」をしてもらい、価値を実感させる。

- メッセージ: 最もコアな価値を体験できる機能へ、スムーズに誘導する。「まずは〇〇を試して、▲▲という成果を実感してください」と、ゴールを明確に示す。ここで価値を実感できなければ、すぐに離脱されてしまう。

継続・拡張フェーズ(メルマガ、活用Tips、新機能案内)

- 目的:

顧客にプロダクトの価値を再認識させ、より深く活用してもらう(LTV最大化)。 - メッセージ:

導入事例や活用方法のTipsを定期的に届け、「このツールのおかげで、こんな成果も出せるのか」と気づきを与える。アップセルやクロスセルを狙う際は、現在の利用状況を踏まえた「次のベネフィット」を提案する。

このように、顧客の状況に合わせてメッセージの角度を微調整することで、バリュープロポジションはより深く浸透していきます。

【Step 5】データで磨き上げる。A/Bテストと改善サイクル

設計したバリュープロポジションは、あくまで「精度の高い仮説」です。それが本当に市場に響くのかは、データで検証し、改善し続けなければなりません。

手法1:A/Bテストで「勝ちパターン」を見つける

最も手軽で効果的な検証方法です。

- テスト対象:

ウェブサイトのキャッチコピー、CTA(Call to Action)ボタンの文言、広告のクリエイティブなど。 - 例:

「30分の工数削減」と「月末の作業がワンクリックに」では、どちらがより高いクリック率やCVRを生むか?複数の価値表現パターンを試し、最も反応が良いものを見つけ出す。

手法2:重要KPIを定点観測する

バリュープロポジションの変更が、ビジネス指標にどう影響したかを追跡します。

見るべき指標:

- CVR(コンバージョン率):

価値提案が的確かを示す、最も直接的な指標。 - 商談化率・受注率:

価値が営業現場で正しく伝わり、顧客の納得度を高めているか。 - チャーンレート(解約率):

導入後の価値実感と、事前の期待値がズレていないか。チャーンレートが高い場合、価値を過大に約束しすぎている可能性がある。

手法3:定性フィードバックで「なぜ?」を深掘りする

データだけでは見えない「価値のズレ」を修正するために、再び顧客の声を聞きます。

NPS(ネットプロモータースコア)調査:

「このサービスを友人に勧めますか?」という質問と共に、「そのスコアを付けた理由」を自由記述で回答してもらう。ここには、顧客が感じているリアルな価値や不満が書かれている。

商談後のアンケート:

受注/失注に関わらず、「何が決め手(あるいは障壁)になりましたか?」と聞くことで、価値提案がどう受け止められたかがわかる。

バリュープロポジションは、「設計→実践→計測→学習」というアジャイルなサイクルを回し続けることで、初めて強力な武器となります。

分解して学ぶ、トップSaaS 5社のバリュープロポジション

理論をより深く理解するために、業界をリードするSaaS企業が、どのようなバリュープロポジションで顧客の心を掴み、選ばれ続けているのかを分解して見ていきましょう。成功事例には、私たちが学ぶべき「価値提案の型」が詰まっています。

Zoom:「誰でも、いつでも、安定して繋がる」という体験的価値

- 顧客のペイン: Zoomが普及する以前、オンライン会議は「ITに詳しい人向け」のツールでした。多くのユーザーは「専用ソフトのインストールが面倒」「アカウント作成を全員がしないといけない」「音声が途切れる、映像が固まるのが当たり前」といったストレスを抱えていました。

- 競合/代替手段の限界: 既存のツールは、UIが複雑で、安定した接続を維持するには高いスペックや高速な回線が求められることが多く、参加のハードルが高いものでした。

- Zoomが提示した価値: Zoomは、これらのペインを徹底的に解消する**「招待URLをクリックするだけで、誰でも、驚くほど安定した品質で会議に参加できる」**という、極めてシンプルで強力なバリュープロポジションを提示しました。会議の主催者だけがアカウントを持っていればよく、参加者はアプリのインストールすら不要(ブラウザでも参加可能)。この「圧倒的な手軽さ」と「接続の信頼性」という体験的価値で、瞬く間に市場を席巻しました。

Slack:「仕事のコミュニケーションを、1つの場所に集約する」価値

- 顧客のペイン: ビジネスにおけるコミュニケーションは、メール、ファイル共有サービス、個人用チャット、プロジェクト管理ツールなど、複数のツールに情報が分散していました。その結果、「あのファイルはどこだっけ?」「重要な情報を見逃していた」といった問題が頻発し、非効率とストレスを生んでいました。

- 競合/代替手段の限界: メールの検索性は低く、各種ツールを連携させるには手間がかかりました。情報はサイロ化し、チーム全体の生産性を下げていました。

- Slackが提示した価値: Slackは「チャットツール」という枠を超え、**「あらゆるコミュニケーションをチャンネルという一つの場所に集約し、検索可能な資産に変える」**という価値を提供しました。各種ツールからの通知もSlackに集約でき、過去のやり取りも簡単に見つけられる。「仕事のハブ」としてのポジションを確立し、「ツールを切り替えるストレスからの解放」という強力な価値で、働き方そのものを変革しました。

Salesforce:「顧客情報を一元管理し、営業活動を科学する」価値

- 顧客のペイン: 多くの企業では、顧客情報がExcelや個人の手帳でバラバラに管理され、営業担当者の活動はブラックボックス化していました。これにより、ノウハウは属人化し、担当者が退職すれば貴重な顧客情報が失われるリスクがありました。経営者は、感覚に頼るしかなく、正確な売上予測を立てることも困難でした。

- 競合/代替手段の限界: 導入・維持に莫大なコストがかかるオンプレミス型のCRMソフトは、大企業にしか手が出ませんでした。Excelでの管理は、共有やリアルタイム性に限界がありました。

- Salesforceが提示した価値: Salesforceは「No Software」というキャッチコピーを掲げ、**「高価で複雑なソフトウェアを導入することなく、クラウド上で顧客情報を一元管理し、営業活動を科学する」**という価値を提示しました。これにより、企業は規模を問わず、データに基づいた営業戦略や正確な売上予測が可能に。営業担当者の活動を可視化し、組織全体の営業力を底上げするプラットフォームとして、CRM市場の代名詞となりました。

Shopify:「誰でも、低コストで、本格的なオンラインストアを」持てる価値

- 顧客のペイン: 個人や中小企業が自身のオンラインストアを持ちたいと思っても、「制作会社に頼むと数百万円かかる」「自分で作るのは技術的に不可能」という高い壁がありました。大手ECモールへの出店は、販売手数料が高く、デザインの自由度が低いため、独自のブランド価値を表現しにくいという課題もありました。

- 競合/代替手段の限界: 高額な受託開発、手数料の高いECモール、専門知識が必要なオープンソースソフトしか選択肢がなく、多くの事業者にとって「自分の城」を持つことは夢物語でした。

- Shopifyが提示した価値: Shopifyは、**「専門知識がなくても、月額数千円から、デザイン性の高い本格的なオンラインストアを驚くほど簡単に開設できる」**という、革命的な価値を提供しました。豊富なテンプレートと、機能拡張を可能にするアプリストアのエコシステムにより、誰でも自分のブランド世界観を表現し、ビジネスを成長させられる環境を提供。「Eコマースの民主化」を実現しました。

Miro:「無限のホワイトボードで、チームの創造性を解放する」価値

- 顧客のペイン: リモートワークの普及により、かつてオフィスで行っていたホワイトボードを囲んでのブレインストーミングやワークショップが困難になりました。アイデアが広がらない、議論が深まらない、付箋や図を使った思考整理ができない、といった創造性の危機に多くのチームが直面しました。

- 競合/代替手段の限界: PowerPointやGoogle Slidesは共同編集には向かず、物理的なホワイトボードをカメラで写す方法は原始的で、インタラクティブ性に欠けました。

- Miroが提示した価値: Miroは、**「無限に広がるオンライン上のホワイトボードで、チームの誰もがリアルタイムに共同作業できる」**という価値を提供しました。付箋、図形、テキスト、画像を直感的に配置し、複雑な思考を視覚的に整理することで、場所の制約を超えてチームの創造性を解放。単なる作図ツールではなく、「アイデアを生み出し、育てるための共同作業空間」として、リモート時代の必須ツールとなりました。

まとめ:バリュープロポジションこそが、SaaS企業にとって最大の無形資産である

本記事では、SaaSビジネスの成長を左右するバリュープロポジションの定義から、その重要性、そして具体的な5つの作成ステップまでを解説してきました。

優れた機能や技術だけでは、もはや顧客に選ばれる理由にはなりません。競争の激しいSaaS市場で生き残り、成長し続けるためには、「自社は、何者で、誰の、どんな課題を、競合よりもどううまく解決できるのか」という問いに、明確な答えを持つことが不可欠です。

バリュープロポジション設計は、一度きりのプロジェクトではありません。顧客と向き合い、自社の価値を問い続け、磨き込み続ける、終わりのない旅です。しかし、そのプロセスを通じて築き上げられた強力な「価値の背骨」は、マーケティング、セールス、開発といったあらゆる企業活動の精度を高め、何物にも代えがたい競争優位性、すなわち「最大の無形資産」となるでしょう。